《黄河水揉进面团里——兰州城的面条经济学》

清晨六点的南关十字,马子禄牛肉面馆的玻璃窗蒙着白雾。老师傅揉面的手掌青筋暴起,案板震颤的节奏竟与黄河浪涛形成奇妙共振——这座浸泡在面汤香里的城市,连晨光都带着碱水味儿。

"细滴(的)二细,蒜苗子多些!"穿皮夹克的出租车司机把钥匙串往桌上一撂,不锈钢碗里的清汤即刻漫过三指宽的面条。临窗老者将油辣子搅成漩涡状,晨光透过茶色眼镜在汤面投下琥珀色光斑。这是兰州人特有的生物钟:七点前吃头锅汤的才是地道"老兰州",过了八点半,面汤兑水的概率就要随太阳升高了。

木塔巷深处的老磨坊咖啡竟卖起了"卡布奇诺配油香",戴渔夫帽的年轻人对着MacBook吸溜面条。三十米外的张掖路步行街,青海化隆人开的连锁店正用电子屏滚动"正宗兰州牛肉面"字样。有趣的是,本地人永远分得清哪些是西宁来的"李鬼"——真正的好面馆,收银台后必坐着包杏色头巾的老妇人,铜锅熬汤的火候要靠三代人试错。

马俊和的家族在硷滩巷揉了四十年面团。他总说兰州拉面的秘密在黄河水里:"上游刘家峡的泥沙含二十七种矿物质,和面时碱的配比要跟着水文站数据调。"如今儿子在深圳开连锁店用纯净水和面,视频通话时老爷子气得直拍面板:"没有黄河水气养着,面魂就散喽!"

正午时分,白塔山下的面馆江湖暗流涌动。穿行政夹克的公务员偏爱"飞天"系列店,要的是包厢里的百合桃仁配毛细;工地上的汉子们挤在塑料棚下,蹲在马路牙子上扒拉大宽。有趣的是,无论身家几何,兰州人评判面馆永远先看萝卜片——切得薄如蝉翼且浸透肉香的才算正宗,这是金城美食圈的"罗斯柴尔德密码"。

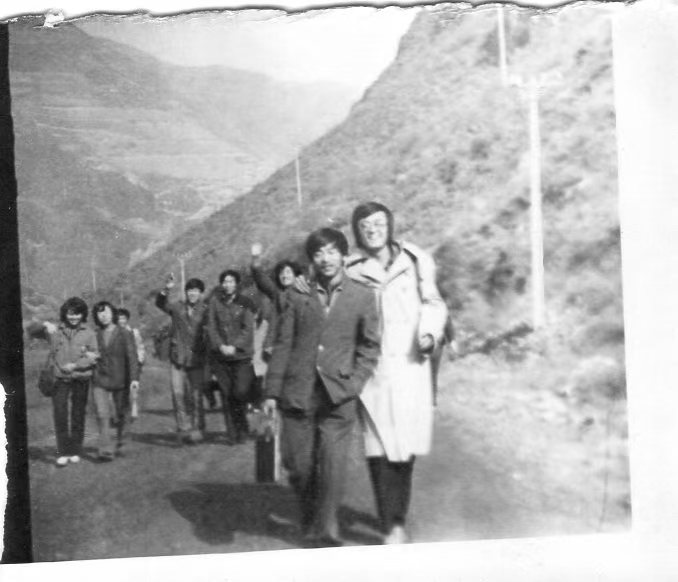

暮色爬上中山桥时,老周面馆的蓝漆木门吱呀作响。下岗二十年的老周坚持手写小票,泛黄的记事本上留着某位诗人题写的"面道"二字。常有人说他该学网红店搞文创雪糕,他总指指墙上的黑白照片:"八六年发洪水,这铺面三天没开门,街坊们拿着面票来问安。如今..."话音被美团骑手的提示音打断,油渍麻花的围裙兜里,智能手机的蓝光刺得人眼疼。

兰州大学社会学王教授在最新论文里写道:"每碗牛肉面暗含0.73个就业岗位,辣子油折射着西北少数民族的迁徙史。"这话在理。君不见青海化隆人在全国开出的四万家"兰州拉面",养活了整个县的劳务输出;而金城关下的老回民们,至今守着凌晨三点生火的传统——据说这时辰的牛骨汤,能照见丝路驼队的残影。

华灯初上时,黄河风情线的霓虹倒影支离破碎。新开的日式拉面馆用LED屏播放《深夜食堂》,隔街的老字号突然亮起"非物质文化遗产"灯箱。穿汉服的姑娘举着自拍杆从两家店门前跑过,羊皮筏子上的筏工哼起变了调的花儿:"兰州城的面条千万根,哪一根拴着你的魂..."

牛肉面市井

天还未亮透,金城关下的青石板上已浮着层薄霜。驼背的老者用铜勺搅着半人高的汤锅,蒸汽攀着榆木椽子往上爬,倒像是要把这百年老店的房梁都腌入味。砧板上的牦牛肉泛着青白,案头摆着的辣子油倒比朱砂还艳上三分。

穿校服的孩童攥着手机立在柜台前,十根指头在玻璃屏上跳得飞快。"叮"的一声,二维码在蒸汽里晃了晃,倒比堂倌手里的铜哨子还要亮堂。那堂倌脖颈上的青筋暴起,一声"细滴二细三细韭叶大宽"的吆喝,生生把清晨的雾霭撕开道口子。

玻璃幕墙里头新开的连锁店亮起LED灯牌,"正宗"二字红得扎眼。穿黄衫的美团骑手在巷子口聚作一团,保温箱上的反光条明晃晃的,倒像是给青砖灰瓦的巷子镶了道金边。斜对过老马家的二小子蹲在门槛上刷抖音,手机里传出"正宗兰州拉面教学"的机械女声,和他爹揉面的响动混在一处,倒成了首荒诞的晨曲。

戴金链子的胖子在塑料凳上嗦面,油星子溅到爱马仕皮带扣上也不理会。穿西装的后生拿纸巾垫着碗沿,筷头挑起的萝卜片在半空划出道弧线,终究是落回了黄汤里。穿工装的老汉把最后一口面汤倒进豁口的搪瓷缸,抬头望见美团骑手电瓶车后的红旗,在晨风里猎猎地响,倒比黄河岸边的水车转得还急。

正午时分,玻璃房里的中央空调嗡嗡作响,穿旗袍的姑娘举着自拍杆在汤锅前摆造型。老师傅手腕一抖,拉面在摄像头里舞成银蛇,落地时却成了二维码旁的一行小字:"扫码关注送卤蛋"。巷尾老孙头缩在煤炉后面,看着自家招牌上剥落的"中华老字号"金漆,喉咙里滚出串含混的咕哝,倒像是被陈年面汤呛着了。

暮色压下来时,美团的旗帜在晚风里涨成血色。外卖箱在石板路上碾出连绵的响,倒比当年驼队的铜铃还要热闹。穿黄衫的身影掠过百年铜锅,保温箱里的塑料碗摞得老高,汤头上浮着的油花儿在暮色里明明灭灭,像是散落的铜钱。

黄河水裹着沙砾往东去了,牛肉面的香气却总悬在半空。玻璃幕墙上的霓虹跳了跳,映得老榆木案板上的面粉都泛着青白。穿校服的孩子又来了,这回举着手机直播:"家人们看这个毛细,比头发丝还细!"堂倌的铜哨子卡在喉头,那声"细滴"终究是没喊出来。

《面气》

清晨五点三刻,南关十字的晨雾里亮起一豆灯光。老马把最后一把蓬灰撒进面缸时,巷道里已经传来趿着布鞋的踢踏声。三十年如一日的默契里,头锅汤沸腾的刹那,卷闸门哗啦升起,面案前的队伍便如兰州城墙上垂下的爬山虎,自然地蜿蜒起来。

案板上腾起的面粉在朝阳里形成朦胧的光晕,王师傅的拉面棍敲击声是这座城市最早的晨钟。穿校服的中学生把书包甩在长凳上,套着褪色工装的老师傅从兜里摸出搪瓷缸,西装革履的年轻人盯着手机屏幕,却在面碗端上桌的瞬间集体噤声——这是兰州人无需言说的仪式:头三口必得专心喝汤。晨光中浮动的油花儿,是黄河水在青花瓷碗里凝成的琥珀。

正午的面馆化作方言交汇的江湖。西安来的游客操着醋溜普通话喊"毛细",临夏的货车司机用东乡话要"二细",跑堂的姑娘却能在这此起彼伏的声浪里,把二十碗面的要求分毫不差地送进后厨。玻璃档口后,拉面师傅的手臂扬起又落下,面团在案板上摔打出鼓点般的节奏,引得举着手机的食客们发出低低的惊叹。

夜幕降临后的面摊是另一番光景。改装三轮车上支起的煤气灶吞吐着蓝焰,戴白帽的回族老板用长柄铜勺搅动汤锅,腾起的热气模糊了东方红广场的霓虹。代驾司机们捧着加肉的面碗蹲在马路牙子上,汤面上浮着的辣油倒映着写字楼未熄的灯火。穿oversize卫衣的姑娘熟练地掰开一次性木筷,手机支架立在油渍斑斑的折叠桌上,直播间里三万人看着她把蒜瓣丢进汤里:"家人们看这个蒜,这叫‘砸骨’!"

金城关城墙根下的二十四小时面馆,此刻正上演着魔幻现实。穿貂皮大衣的老板娘数着二维码收款的叮咚声,墙上的电子屏滚动播放"本店已接入元宇宙点餐系统"。穿汉服的网红举着自拍杆绕后厨转圈,面案师傅的拉面棍却仍在空中划出千年不变的弧线。凌晨三点的寒风中,外卖骑手的保温箱里装着送往软件园的牛肉面,汤面分离的包装盒上凝结着水珠,像极了黄河畔晨雾未散时的模样。

这座被拉面气韵浸润的城市,每个清晨都在面粉与蓬灰的舞蹈中苏醒。当无人机掠过中山桥拍摄城市宣传片时,镜头里上千家面馆蒸腾的水汽,正在黄河两岸织就一张无形的网——那是用牛骨熬了二百年的城市结界,是兰州人用舌尖守护的,最后的江湖。